- 面積は北海道より少し小さい。

- 人口は約1030万人。

- チェコ人の運転マナーは悪い。

- へぇ、これってチェコ語だったんだ?

ピストル、$(ドル)、ロボットetc。 - チェコ人は手先が器用で、「黄金の手」を持つと言われている。

- チェコに住む日本人が2000人を超えた。

- チェコにある外国の企業数1位はドイツ、2位は日本、3位がアメリカ。

トヨタ、パナソニック(松下)の工場もある。今、日立が工場を作っている。

工場は7:00~15:00まで。だから出勤・退勤時間は渋滞になる。 - 義務教育は日本と同じく9年。だが、小学校5年、中学校4年となっている。

- チェコ人の主食は肉。豚・鳥が多く、牛はあまり食べない。

- 平均月収は約10万円。

- 治安は悪くはない。殺人・強盗等の凶悪犯罪は少ないが、スリ・置き引き・引ったくり等の軽犯罪は多い。特に観光客の多い夏。

プラハ

旅先で出会ったバックパッカーの女性(外国人)に「どこの街が一番良かった?」と聞くと、半数以上の人が『プラハ』と答えた。

プラハの街は『宝石箱』に例えられるほど、とてもキレイで可愛らしい街だ。

モーツアルトが4回も来たのだから、女性が虜になるのもうなずける。

プラハの街が大きく発展し、現在の街並みになるのは、カレル4世が神聖ローマ帝国の皇帝になってから。

14世紀~15世紀のおよそ100年間、プラハはヨーロッパ最大の町であり、同時に、もっとも美しいゴシックの町でもあったのだ。

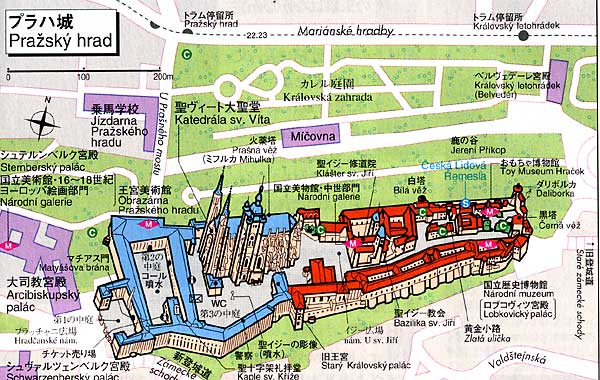

プラハ城

旧市街から見ると、ヴルタヴァ川の対岸、フラッチャニの丘の上にに建っているプラハ城。

9世紀半ばに建設され始め、カレル4世(1347~78在位)時代に、現在の姿になった。

現在、プラハ城の1角には、大統領府・外務省・文部省などが入っている。

マティアーシュ門には衛兵が立っていた。記念写真を撮っても、全く動じる気配はない。

Mrビーンの1シーンを思い出し、何とか笑わせてみようと試みたが失敗に終わった。

門を入り第2の中庭に出る。中庭に面する建物の一角は大統領府として使用されており、大統領がチェコ国内にいる時にはチェコ国旗がはためいている。また、別な一角は、王宮美術館になっている。

聖ヴィート大聖堂を見て、黄金の小路を通り、カレル橋まで坂を下って行くのが一般的な歩き方だろう。

聖ヴィート大聖堂

聖ヴィート大聖堂が創建されたのは930年。

聖ヴィート大聖堂が創建されたのは930年。

初めは円筒形のシンプルなロマネスク様式だったが、何度も改築を重ねて1344年にはゴシック様式になったという。その後も改修・改築が続けられ、最終的に完成したのは20世紀に入ってからだ。聖ヴァーツラフ殉教1000年の、1929年を目指して建造が続いたそうだ。

その為、堂内に入って目を奪われるステンド・グラスの数々のうち、20世紀に作られた新しいものも多い。

チェコを代表するアール・ヌーボー画家アルフォンス・ミュシャが、4万枚のガラス片を使って20世紀(1934年)に完成したステンド・グラスや、パリのノートルダム寺院を真似たという「バラ窓」のステンド・グラスも20世紀(1921年)の完成だ。このバラ窓には、天地創造の日々を1日毎に描かれている。

聖堂内で一際目を引くのが、チェコの守護聖人の聖ヴァーツラフの礼拝堂であろう。

天井は星形アーチ。壁下部には宝石が埋め込まれ、キリスト受難の絵が描かれている。壁上部の壁画は、聖ヴァーツラフの生涯を描いたものだ。

かつて聖堂の玄関だった黄金の門の正面のモザイク画は「最後の審判」を描いたもの。33色の石英やガラス片が使われている。

カレル橋

【歴史】

建造当初は木造だった為、ヴルタヴァ川の氾濫によりしばしば流されてしまっていた。

初めて石橋が建造されたのは、12世紀後半、チェコ王ヴラジスラフ1世によってである。王の2番目の妃の名に因んで「ユディタ橋」という名前がついていたが、1342年の洪水で壊れてしまう。カレル4世の時代になり、本格的な新しい橋を造るために、旧市街側に礎石を置いたのが1357年。プラハの誇るゴシック式建築のカレル橋なのに、王に因んだ名が付いたのは1870年以降で、それ以前は、石で出来ているから「石橋」、プラハの重要な橋だから「プラハ橋」と呼ばれた。

カレル橋が造られてから500年間は、ヴルタヴァ川の両岸を結ぶ唯一の橋(道)であり、歴代王の戴冠式や葬儀の行列も辿り、プラハの歴史を飾る重要な橋だったのだ。

【欄干に並ぶ聖人像】

<キリストの十字架像>

橋の欄干には、聖人の彫像が30体ある。ほとんどが18世紀の制作だが、最初に造られたのは、キリストの十字架像「カルヴァリ」(1629年作製)だ。

元々この場所には、橋の完成直後に十字架が建っていた。それは、この辺りの橋の幅がやや広がっていて、公開の処刑が行われたからだという。首を切られる運命の人間が、死の前に十字架に跪いて、最後の祈りを捧げた場所だったのだ。

このキリストの十字架像の前には、いつもロウソクが灯されているのですぐに分かるであろう。

<聖ヤン・ネポムツキー像>

橋のちょうど真ん中辺り、14世紀の高僧、聖ヤン・ネポムツキー(1345?~1393)が川に投げ込まれた場所に、銘板に説明が書かれて、2本の横木の十字架がある。その近くには、十字架を抱き、頭には五つの星を置き、右手に棕櫚の枝を持つ、唯一のブロンズ製(他の像は石造)の聖ヤン・ネポムツキー像(1683年作)がある。

ある日、ヤン・ネポムツキーは、王妃ソフィアの懺悔を聞いた。王ヴァーツラフ4世は気になって、王妃がどんな懺悔をしたのか、ヤン・ネポムツキーを問い詰めた。

しかし聖職者たるヤン・ネポムツキーは言いませんでした。怒った王は、ヤン・ネポムツキーの舌を切りとり、その身をカレル橋から投げ捨てた。すると、川の中から5つの星が現れ、天へ登っていったそうです。だから、ヤン・ネポムツキーの像の頭の上には5つの星がある。また、棕櫚の枝は、天上から降りてきた天使たちが持っていたもので、神の祝福の象徴だという。

※聖ヴィート教会の銀の棺の中には、彼の切られた「舌」が入っていると言われています。

<聖フランシスコ・ザビエル像>

日本にキリスト教を伝えたことで知られる、「聖フランシスコ・ザビエル像(1711年作)」もある。インド人・黒人・日本人・タタール人に担がれ、アジアに伝道したことがモチーフになっている。

旧市庁舎(時計塔)

ティーン教会

チェスキー・クルムロフ

かつて「眠れる森の美女」と呼ばれた街、世界遺産「チェスキー・クルムロフ」。ヨーロッパ内陸の国、チェコの南部(南ボヘミア地方)に位置する古都だ。

かつて「眠れる森の美女」と呼ばれた街、世界遺産「チェスキー・クルムロフ」。ヨーロッパ内陸の国、チェコの南部(南ボヘミア地方)に位置する古都だ。

街の誕生は13世紀、高台に貴族の城が築かれたとき。その後周囲に街が作られ、この地方の中心都市として発展した。

世界遺産に登録されているのは、700メートル四方の旧市街。

その旧市街を、作曲家スメタナの交響詩で有名なモルダウ川(チェコ名ブルタバ川)がS字に貫いている。

世界遺産の街に一歩足を踏み入れると、そこはまるで「おとぎの国」。外壁に「だまし絵」が描かれた色とりどりの建物が立ち並ぶ。

世界遺産の街に一歩足を踏み入れると、そこはまるで「おとぎの国」。外壁に「だまし絵」が描かれた色とりどりの建物が立ち並ぶ。

建物のほとんどが16世紀「ルネサンス様式」で作られ、そのままの姿を今も残している街は、世界的にも非常に珍しい。

街の起源ともなった城・チェスキー・クルムロフ城には、城主たちが幾世代にも渡って積み重ねた、絢爛たる美の世界がひろがっている。

また、18世紀バロック様式で作られた「バロック劇場」は、現在でも年4回の公演が行われている。この劇場が作る「バロックの幻想」は、世界中の人々を魅了している。

20世紀、街は時代の大きなうねりに巻き込まれた。

ドイツの占領と第二次世界大戦の終結を経て、一時期無人の街となったのだ。

しかし1989年の民主化以降、街と城の復元が進み、現在の賑わいをみせているのだ。